中国团队首创术式,登上国际期刊。

近日,美国神经外科医师协会(AANS)官方期刊脊柱专刊 Journal of Neurosurgery: Spine 封面文章刊登了来自首都医科大学宣武医院神经外科关健、陈赞、菅凤增教授团队的最新研究成果。袁澄华博士、张灿博士生为该文章的第一作者。

论文截图

论文介绍了团队首创的微创蛛网膜下腔-蛛网膜下腔旁路搭桥术(minimally invasive subarachnoid-subarachnoid bypass,Mis-SSB),用于治疗脊髓损伤后继发脊髓空洞症(posttraumatic syringomyelia, PTS)。

脊髓损伤及炎症相关脊髓空洞一直是神经外科领域的治疗难题,患者通常预后不佳,生活质量受到严重影响。传统的治疗方式主要包括硬膜下松解术和空洞内分流术,但这些方法存在诸多局限性。

如硬膜下松解术,虽然这是大多数神经外科医生的首选术式,但松解过程中可能造成脊髓损伤,加重患者的神经功能障碍。

而空洞内分流术,这种术式通过将分流管插入脊髓,将空洞内的液体分流至蛛网膜下腔、胸腔或腹腔。但手术需要劈开脊髓,创伤较大,术后患者常出现神经功能障碍加重。

这两种传统术式不仅并发症发生率高,且中期随访复发率高,缓解率低,难以达到满意的治疗效果。

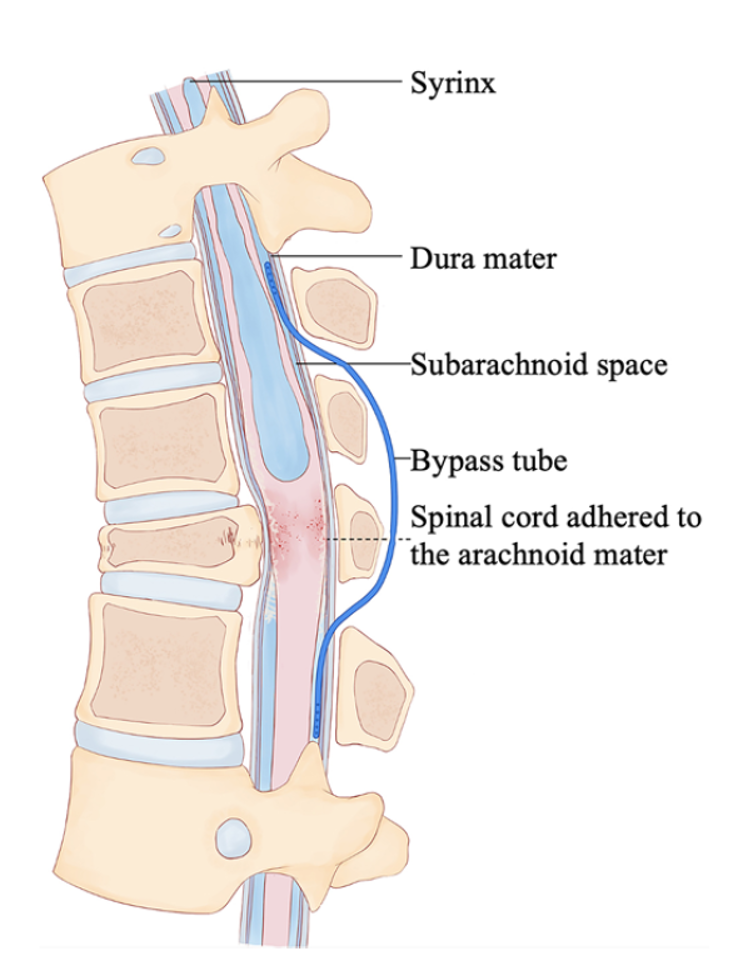

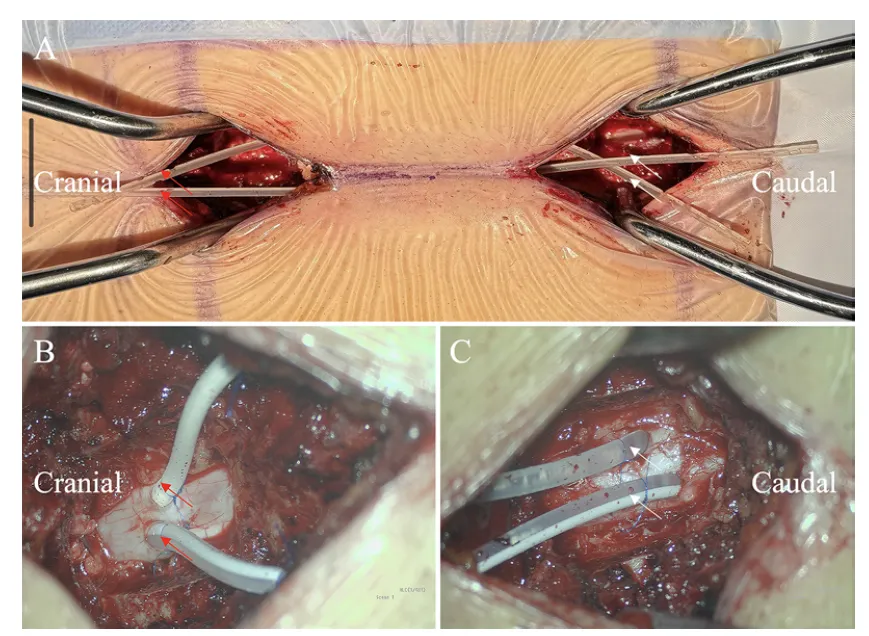

为了解决这一临床难题, 关健、陈赞、菅凤增教授团队首创的微创蛛网膜下腔-蛛网膜下腔旁路搭桥术(Mis-SSB),通过在蛛网膜下腔梗阻上、下端的正常蛛网膜下腔分别放置搭桥管路,实现了脑脊液在梗阻部位的生理性循环重建,从而有效治疗难治性脊髓空洞。

Mis-SBB 手术搭桥管放置位置示意图(首都医科大学王佳晨供图)

mis-SSB 术中照片。A:皮下隧道构建,头端(图 B,红色箭头)尾端(图 C,白色箭头)硬膜下搭桥管放置。Cranial 头端,Caudal 尾端

与传统分流手术不同,Mis-SSB 不需要劈开脊髓将管路放置于空洞内,也不需要进行粘连局部的脊髓松解操作,保留了中间硬膜及骨性结构的完整性,因此对脊髓不会造成额外损伤。

该术式显著将脊髓空洞的治愈缓解率从传统方法的 20% 左右提升至 80%,且术后并发症发生率明显降低。有望取代传统的松解术和分流术,改写难治性脊髓空洞的治疗指南。

目前,首都医科大学宣武医院神经脊柱中心及宣武医院河北医院神经脊柱中心已成功为 100 余例脊髓损伤及炎症相关脊髓空洞患者实施了 Mis-SSB 术式。

中期随访结果显示,该术式在术后疗效上对比传统松解术和分流术具有显著优势,术后并发症发生率明显降低,患者的生活质量得到了显著改善。

监制:z_popeye

编辑:ifhealth 来源:丁香园